產學合作研究計畫

計畫名稱:以電化學分離技術進行含氟廢水之資源化濃縮處理

計畫主持人:國立臺灣大學環境工程學研究所 侯嘉洪教授

計畫共同主持人:國立高雄科技大學工學院環境與安全衛生工程系 李孟珊副教授

合作企業:鋒霈環境科技股份有限公司

成果介紹:

環保永續浪潮持續發酵,如何減少廢棄物、邁向淨零碳排等議題,成為企業經營不可忽視的核心議題。為回應這股產業綠色轉型需求,國立臺灣大學環境工程學研究所與鋒霈環境科技共同組成研發團隊,執行國科會前瞻技術產學合作計畫「以電化學分離技術進行含氟廢水之資源化濃縮處理」,針對半導體製程中產生的低濃度含氟廢水,提出以電化學分離技術取代傳統加藥法的處理模式,不僅更有效率且能減少化學藥劑的使用量,協助產業在資源循環利用、減碳與減廢的道路上邁出關鍵一步。

加藥處理低濃度含氟廢水,雖合規卻難減碳減廢

在半導體晶圓製造過程中,會產生各種不同類型的廢棄物,含氟廢水便是其中之一。過去,業界的處理方式主要分成二種,高濃度含氟廢水可直接進入資源再生程序,再製成螢石或冰晶石(Cryolite),供應給電解鋁工業、玻璃陶瓷製造業等產業,作為助熔劑使用。

至於低濃度含氟廢水,則須先進行加藥處理,於廢水中添加氯化鈣藥劑和混凝劑,氯化鈣藥劑中的鈣離子與水中氟離子結合後會形成氟化鈣,再經過混凝劑加速沉澱為氟化鈣汙泥,才能再製成螢石。

「這種方式雖然能有效去除水中的氟離子,使廢水符合法規的排放標準,卻衍生了新的環境問題,」國立臺灣大學新碳勘科技研究中心淨零水科技組執行長范振軒說,第一是氯化鈣藥劑中的氯離子會殘留在水中,形成再生廢水、造成二次污染,且氯離子會增加廢水的導電度,增加後續廢水再生處理的成本。

第二是此方法無助於半導體業者減少碳排和廢棄物。從氯化鈣藥劑或混凝劑的生產、氟化鈣污泥的再處理到後續運輸過程,都會產生額外的二氧化碳排放,與半導體業者想要降低碳排的目標背道而馳。

「此外,氟化鈣汙泥再製成螢石的過程相當複雜,半導體業者無法在廠內自行完成,只能以廢棄物的名義運送到外部資源再生處理單位,」鋒霈環境科技循環經濟暨綠能事業處總監王世賢補充指出,「這樣的處理方式法雖符合法規,卻難以呼應產業當前正積極推動的『減碳、減廢』目標。」

以電化學分離技術取代加藥法,開啟含氟廢水再生新模式

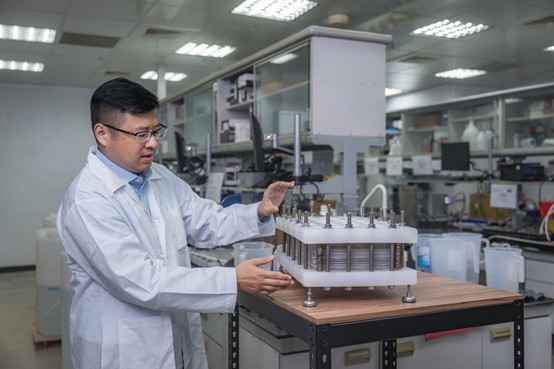

為此,臺灣大學環境工程學研究所與鋒霈環境科技合作推動「以電化學分離技術進行含氟廢水之資源化濃縮處理」計畫,以電化學原理為基礎,運用薄膜電容去離子技術(membrane capacitive deionization,MCDI)分離水中的氟離子,以此取代傳統的加藥處理程序,開啟低濃度含氟廢水再生利用的新途徑。

國立臺灣大學環境工程學研究所特聘教授侯嘉洪說明,團隊在計畫中建置了一套電容式氟離子濃縮系統,採用表面積高達1500-2000平方米的奈米級活性碳作為吸附材料,可以有效捕捉水中的氟離子。當系統充電時,氟離子會被吸附在活性碳的表面,待放電時,這些暫時存放在活性碳表面的氟離子,才會被釋放出來。

國立臺灣大學環境工程學研究所 侯嘉洪 特聘教授說明此系統的運作流程。

此外,該系統還添加了離子交換膜,負責扮演通道守門員的角色,當水中同時存在氟離子與其它種類的離子時,離子交換膜可以只讓氟離子通過並暫存在活性碳的表面,進一步提升分離的精準度與純度。

這套系統結合鋒霈環境科技的氫氟酸廢液轉製冰晶石設備,可以讓半導體業者直接在廠內完成低濃度含氟廢水的濃縮,將其轉化為具高附加價值且用途更廣的冰晶石,不僅能減少化學藥劑的使用、避免產生氟化鈣污泥及增加再生水處理成本問題,更能呼應半導體廠減少廢棄物與碳排的永續目標。

更值得一提的是,此系統在分離氟離子時所需電量非常低,企業可以使用再生電力進行充電與放電,進一步達成零碳排的目標,侯嘉洪說,這正是MCDI被稱為電化學綠色分離技術的原因。

國科會促成產學共創,加速學界技術落地應用

侯嘉洪也認為,這次能有如此亮眼的成果,正是因為有國科會前瞻技術產學合作計畫作為推動力量,讓學研單位與業界能夠密切協作,結合彼此專長與實務經驗,讓創新研究能夠真正落實於產業現場。

范振軒進一步說明,學研單位擅長以學理為基礎提出創新構想與解決方案,但這些構想往往仍停留在概念階段,尚未驗證其實務可行性;相對來說環工設備/系統商在市場競爭激烈的環境下,更需確保每一分研發資金都能發揮最大效益,因此會更謹慎評估是否要投入資源進行研發工作。

國立臺灣大學新碳勘科技研究中心淨零水科技組 范振軒 執行長分享系統在實際操作上及跟產業界合作的心得。

國科會透過補助部份經費的機制,有效降低了業者的研發風險,讓企業更願意與學界共同投入前瞻性研究。這樣的支持不僅讓研究團隊有機會將創新構想付諸實踐,也促成理論與實務的接軌,進而帶動臺灣產學合作生態的良性循環。

以本計畫為例,半導體產業長期面臨廢水處理技術升級的挑戰,鋒霈雖有強烈研發意願,卻仍需考量投入資源的風險;而國科會的補助機制,正好扮演了「臨門一腳」的角色,不僅協助業者降低投資壓力,也促成技術落地與實務應用的成功。

范振軒 執行長透過機器,實際解說電化學分離技術裝置是如何處理含氟廢水。

這樣的合作模式在臺灣更具意義。因為臺灣科技產業位居全球領先地位,半導體業者具備成熟的廢水處理與分類技術,鋒霈環境科技則擁有高濃度含氟廢水回收再製冰晶石的設備與經驗,受惠於堅實的產業基礎,使學研成果能夠快速被驗證,更讓台灣得以扭轉起步晚的劣勢,展現後發先至的能量,雖然在電化學分離技術的研究起步較晚,卻能在技術落地與商業化應用的速度領先國際。

此外,這項計畫的成功,讓團隊更加體認到產學合作的重要性,並成為後續推動更大規模合作的起點。侯嘉洪分享,本計畫執行成果在環工領域獲得高度肯定,許多學者與業界夥伴都將此視為兼具學術深度與實務應用的典範案例。為了延續這股能量,團隊成立「淨零水科技實驗室(Net-Zero WaterTech Hub)」,打造學界與產業交流的新平台,推動研究成果落實於產業應用,並與鋒霈環境科技展開長期深耕合作。

透過國科會前瞻技術產學合作計畫的推動,臺大與鋒霈不僅成功驗證電化學分離技術的可行性,也建立起產學長期協作的新典範,未來將持續串聯學界能量與產業需求,共同努力提升臺灣環工的水處理技術。